社会学部3年で無料の英会話練習アプリ「Talk Chance」を立ち上げ。企業経営に興味が湧き、経営管理研究科へ進学して起業を果たす

2025年10月2日 掲載

- 経営管理研究科修士課程1年 畑山 ひなたさん

「社会のみんなが幸せになってほしい」との思いを胸に、2021年、一橋大学社会学部に入学した畑山ひなたさん。在学中の学びと実務経験から経営学への関心を深め、学部卒業後は大学院経営管理研究科に進学。一橋大学は学部を超えて幅広く学ぶことができる環境が整っており、その柔軟さの中で自らの道を模索してきたという畑山さんに、学生起業へ至った経緯について伺いました。

「社会のみんなが幸せになってほしい」という思いから始まった、社会学と経営学の学び

畑山さんは、現在、学生でありながら起業家としても活動している。社会学部を卒業した畑山さんが、なぜ、自分の会社を起こし、大学院で経営を学ぼうと考えたのか。その原点にあるのは、「社会のみんなが幸せになってほしい」という思いだ。

「高校生の頃に『社会の人みんなが幸せになったら、それは世界が平和になることと同じなのでは』という漠然とした思いがあって、まずは社会について学べる『社会学』に興味を持ちました。私立大学の附属校にいたので推薦でその大学に進学することはできたのですが、日本で最初に社会学部ができたのが一橋大学だと知って受験しました」

入学当初は、社会学の知識もなく、どのような学びが待っているか想像もつかなかった。しかし、授業を受けてみると、社会のあらゆる分野をカバーする幅の広さに驚かされたと話す。

「授業では、エミール・デュルケームのような古典的な社会学者の考え方を学ぶ機会もありましたが、正直に言うと、僕にとってはそれほど強く印象に残る領域ではありませんでした。ただ、社会心理学はとても面白いと感じました。コミュニケーションや組織に関する学問で、実践的だったことも興味をひいた理由だと思います」

当時、畑山さんは、スタッフ育成やマネジメントにも力を入れているカフェでアルバイトをしていた。その経験が、社会心理学への興味をさらに深めるきっかけとなった。

「アルバイトでの実務を通して学ぶ内容が、社会心理学の授業で学んだことと重なる部分も多く、とても楽しく感じました」

アルバイト先のカフェでのスナップ。

イベントでは投票などの取りまとめをしたそうだ。

在学中は英語劇サークルに在籍した畑山さん。

写真は本番後の打ち上げ時のスナップ。

学際的な学びと実務を通じて見えた、ゼロからつくる価値

社会心理学に関心を持ちながらも、2年生の後半になると畑山さんの関心は次第に経営やビジネスの世界へと移っていった。それは、おそらく「社会のみんなが幸せになってほしい」という漠然とした気持ちが、経済的な豊かさや組織の力なしには実現が難しいと気づいたタイミングだったのだと、今では考えている。

畑山さんは、社会学部に在籍しながら、経営学を学ぶため商学部の授業を次々と履修し、気がつけば卒業単位の取得が危うくなるほどだったという。

「一橋大学は学部間の履修の垣根が低く、所属していない学部の科目も比較的自由に履修できます。ただ、学部を卒業するために必要な単位はもちろん取らなければなりません。商学部への転学部も考えたのですが、そのために新たに単位を取らなければならないと知り、一度きちんと社会学部を卒業してから経営管理研究科で専門的に学ぶ方法もある、と思い始めたんです」

3年生の時には、就職活動を有利に進めるためベンチャー企業で半年間のインターンシップにも参加。その経験が、畑山さんにとって大きな転機となった。

「アクセサリーブランドの立ち上げを担当して、企画からデザイン、製造、販売までの一連の業務の流れを体験しました。欲しいと思った物は、買うという方法だけではなく、ゼロからつくることもできるということに気づき、『自分も何かをつくりたい、事業をやりたい』という気持ちが強くなりました」

実務の楽しさ、ものづくりの楽しさを知った畑山さんは、やがて「ゼロからつくる」魅力にすっかり引き込まれていった。

英会話練習アプリ「Talk Chance」の誕生

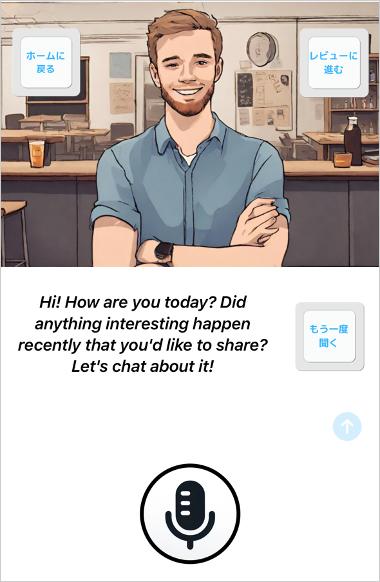

AIを使った英会話練習アプリ「Talk Chance」の画面。

「何かをつくりたい」。そう考えた畑山さんは、中高時代の友人とともに、無料の英会話練習アプリ「Talk Chance」の開発に着手した。開発の背景には、畑山さん自身のコンプレックスもあったそうだ。

「僕自身が英会話というものにコンプレックスを感じていて、英会話教室に行ったり、オンラインで海外につなげたりしなくても、もっと気軽に英会話を練習できるアプリがあればいいのにと思っていました。その思いをヒントに、自分のためと、同じ悩みを持つ人のためにつくりました」

開発期間の約4〜5か月は試行錯誤を重ね、大学3年の終わり頃、ついにリリースに漕ぎ着けた。当初の利用者数は数百人程度だったが、地道に広報活動を続ける中で、メディアにも取り上げられ、利用者も拡大した。

「プレスリリースを出したり、地域の創業支援センターで話を聞いてもらったりしながら、地道に広報活動をしました。一度、新聞に取り上げられたことがあり、そこからは一気に広がって、現在では2000人近い方に利用していただいています」

利用者が増えるにつれ、自分の手でつくったものが誰かの役に立っているという実感は強くなっていく。それは、何物にも代えがたい喜びだった。

「収益よりも、誰かの役に立つものを届けることに価値があると考えていたので、自分たちでゼロからつくったものが、実際に誰かに使われているのが一番嬉しかったです。また、広告から少しばかりの収益を得ることもできたので、そのお金で一緒に開発した友人と食事に行った日のことは、とても印象に残っています。アルバイトでもらうお金とは価値が違うように感じました」

休学して選んだ、学生起業という道

4年生になる頃には、就職という選択肢はすっかり頭から消えていて、起業するか、あるいは大学院で組織マネジメントの学びを深めるか、その二つに気持ちが絞られていた。結局、畑山さんは大学院に進学と同時に休学し、2025年6月末、自らの会社を設立した。

「会社では、大きく二つの軸で活動を進めています。一つは、AIの活用について勉強できる場をつくること。もう一つは、組織マネジメントや人材育成について企業に支援をすることです。大学院で学ぼうとしていた分野を、実務として形にしていくイメージです」

実は、畑山さんは、休学を決めた後も、大学院で指導を受ける予定だった佐々木将人先生(経営管理研究科准教授)に連絡を取っている。

「正直、迷惑な学生だったと思うのですが(笑)、メールをお送りしたらすぐに『話を聞きましょう』と返事をくださいました。先生にお会いして、これまでやってきたことや今後やりたいことについて説明したところ、『応援するから頑張りなさい』と言っていただけたことが、とても励みになりました」

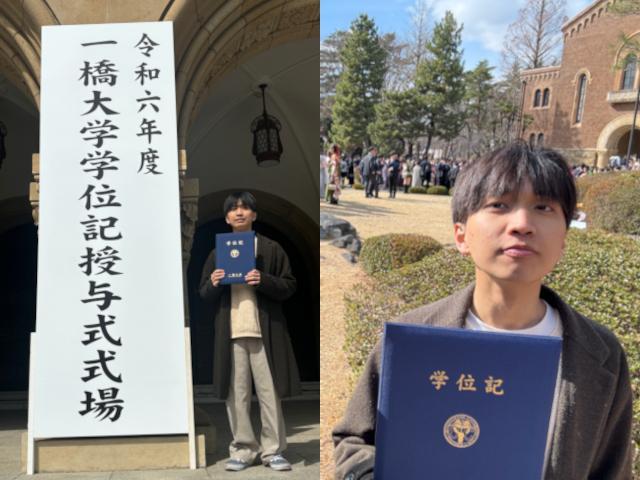

学位記授与式のときの畑山さん。大学院に進学した上で休学することは、

この時点ですでに決めていたという。

今はまだ途上。若さを力に模索しながら進む

起業を果たした今も、「社会のみんなが幸せになってほしい」という思いは変わらない。むしろ、その思いは強くなっているという。ただ、その具体的な手法はまだまだ模索中だ。

「とにかく、できるだけ多くの人に深く影響を与えられるものをつくりたい。孫正義さんのように社会のインフラになるようなものを生み出したいです」

一橋大学に入って良かったことは「柔軟な学びが保証されていること、そして先生方の温かい応援」。また、大学の規模が小さく卒業生の人数も少ないことが、かえって社会の中では目に留めてもらえる機会につながり、「これは大きなメリットです」と強調する。

「一橋大学の学生や、これから入学する人たちに伝えたいのは、僕たちの一番の強みは『若さ』だということです。僕もまだ22歳で、起業したり大学院を休んだりして、周りに心配をかけているかもしれません。でも、今なら何でもできるなと思っているんです」

若さの可能性に気づいていない人には、ぜひ自分よりも年上の人が多い環境に飛び込んでみてほしいと畑山さんは話す。

「僕も、年上ばかりのベンチャー企業でインターンを経験し、視野がすごく広がりました。若いうちは、積極的に新しい世界を見に行くと良いと思います。そして、そこに身を置いて、学びながら進んでいけば、きっと何かが見つかります」

その言葉は、これからの自分自身へのエールであるようにも聞こえた。不確実な未来だからこそ面白い。畑山さんはしっかりと前を見据え、歩み続けている。