私が見た一橋大学と日本 ―― 外国人留学生に聞く

2025年3月28日 掲載

社会科学の知見と人脈を求めて、数多くの外国人留学生が学び集う一橋大学。本学、そして日本に暮らすリアルな今を、3人の外国人留学生に語っていただきました。

(インタビュー対象者:本文内敬称略)

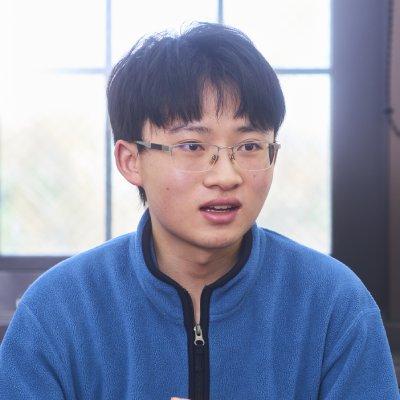

経済学部1年 中国出身

陳

淇俊

さん

Chen Qi Jun

2024年4月入学

社会学研究科 修士課程2年 ロシア出身

フォミニフ・マルガリータさん

Fominykh Margarita

2021年9月研究生として経営管理研究科へ入学、2023年4月社会学研究科修士課程へ進学

社会学研究科 博士課程1年 アルメニア出身

バルダクチャン・イネサさん

Bardakchyan Inesa

2022年9月研究生として社会学研究科へ入学、2024年4月社会学研究科博士課程へ進学

皆さんが日本に関心を持ったきっかけ、そして一橋大学に留学を決めた理由を教えてください。

マルガリータ:私は日本のアニメが好きになったことがきっかけで、日本語に関心を持ちました。私の周りにはアジア言語を学ぶ人が多かったのですが、日本語に一番魅力を感じたので、極東連邦大学の東洋学部日本語学科に入学しました。そこで出会った指導教員が、以前一橋大学の短期研究プログラムに参加して別の教員と共同研究をした経験をお持ちでした。私も大学卒業後は日本の大学院で研究を続けたい気持ちがあったため、指導教員に相談したところ、一橋大学は素晴らしい環境が整っているのでぜひ挑戦してほしいと勧めていただきました。そして、国費留学生プログラムに参加して一橋大学に進学しました。もともとはコーポレートガバナンスに関する研究をしていましたが、当時コロナ禍で日本語能力試験がキャンセルになってしまい、経営管理研究科に入学できなかったため、研究テーマを少し変えて社会学研究科に入学し、労働社会学を研究するようになりました。修士論文のテーマは「日本の大手企業における外国人新卒採用」です。

陳:私も思えば日本語を学び始めるきっかけはアニメでしたが、進学の理由は日本経済への興味でした。日本では「失われた30年」とよくいわれますが、中国も少子高齢化が進み、最近では昔ほど経済における高度成長が期待できなくなっています。そのような中で、アジア初の先進国である日本から学べるものが多いと考えました。経済学は社会科学の分野の一つであり、一橋大学は国立大学の中でも専ら社会科学を勉強できる環境が整っています。産業界の人材も多く輩出し、経済学研究の専門機関として日本と世界の経済統計データが集約される経済研究所もあります。実は私の高校の同級生が本学経済学部の3年生で、彼に紹介されて一橋大学の経済学部がよいと考え始めました。一橋大学でしか得られない経済学の研究環境や少人数の教育環境が魅力でした。また、一橋大学は海外留学を重視しており、日本の大学の中でも有数の海外連携があります。ハーバード大学をはじめ数多くの世界トップクラスの大学に交換留学することができるため、貴重な経験を積めると思いました。海外留学については、同窓会組織である如水会のサポートが得られるのも魅力です。

イネサ:私は国費留学生で、日本政府(文部科学省)の奨学金国費外国人留学生(研究留学生)という奨学金プログラムの「研究生」として来日しました。留学するにあたり一番重視したのは指導教員を選ぶことでした。歴史もあり、高いレベルの専門者がたくさんいる一橋大学で指導教員を探して、現在の指導教員である猪飼周平先生とオンラインミーティングをしました。先生が「指導できます」と言ってくださったので、大学院社会学研究科に進むことになり、現在は「戦後日本の身体障害者福祉施策」についての研究をしています。

日本との出会いは中学1年生の時に見た日本のアニメですが、一番興味深かったのはアニメで描かれていた今まで見たことのない世界でした。最初は私の住むアルメニアとあまりに違うため、その世界が架空のものだと思っていました。しかし、複数のアニメ作品の中に出てくるお弁当やおにぎり、制服や花火、着物や浴衣が描かれているシーンを見て、「これって現実の世界なの?」と思い、検索してみたところ、それは実際の日本の生活だったのです。また、アニメの音声から聞こえる日本語の美しい響きにも魅了されました。それからは、日本語を勉強したい、日本についてもっと理解したいと考え、アルメニアの大学で学部も修士課程も地域学日本学科に在籍して、そこで言語や文化、歴史などを学んできました。

日本の印象や、実際に暮らしてみて感じたことを教えてください。

イネサ:現在と過去の文化の組み合わせが興味深く、それが母国のアルメニアとよく似ていると感じました。たとえば、日本では超高層ビルの隣に古い神社やお寺が建っていることがよくありますが、アルメニアにも街中に古い教会がたくさん残っています。また、日本では伝統的な祭りや習慣が今でも大切にされていますが、アルメニアにも同じような古い文化が多く残っています。日本でもアルメニアと同じように、近代と伝統の2つの文化を等しく楽しめることが印象的でした。また、他の国では映画館で映画が終わるとすぐにライトがついて、観客は直ちに出ていくことが多いのですが、日本の映画館では映画が終わっても映画館のライトがつかないことに驚きました。観客は席に残ってエンドクレジットが終わってから映画館を出ます。映画製作者への敬意を表す、とても素敵なマナーだと思いました。

マルガリータ:イネサさんと重なりますが、私も都市の中に古い文化が残っているのがとても素敵だと思いました。私の故郷は都市開発が進んだ結果そういった古い建物が残っていないので。生活面では、電車を待っているときに列を乱さずに、順番を守って並んでいることに驚きました(笑)。大学については、科目を自由に選べる仕組みがとても気に入りました。私が通っていたロシアの大学では履修できる科目が専攻ごとに決められていて、唯一自由に選択できたのは体育の科目ぐらいでした。また私の研究テーマである「就活文化」は、日本特有の文化です。世界はジョブ型雇用であるのに対して日本はメンバーシップ型雇用が中心で、終身雇用や年功序列、新卒採用、総合職など、通訳しても英語やロシア語ではうまく表現できない言葉も多く、理解が難しいことがありました。それから、本音と建前の文化や空気を読む文化、会社では年齢にかかわりなく先に入った人が先輩になるなど、コミュニケーションの面でもいろいろなギャップを感じました。修士論文の執筆にあたり大手企業や留学生に数多くインタビューを行いましたが、これらのギャップに起因するのか、採用に多くのミスマッチパターンがあることに気づきました。

陳:日本の伝統文化は中国に由来する部分も多いですが、中国よりもうまく現代に継承されているように感じます。その一方で、IT技術などの先端テクノロジーや先端企業もある。保守と革新が絡み合って共生しているのが興味深いです。生活して驚いたのは、日本ではレストランやクリニックなど、何でも予約が必要なことです。急に熱が出てクリニックに電話したら予約してくださいと言われたり、通りかかったレストランに入ろうとしたら予約がないという理由で断られたりして困ったことがあります(笑)。日本人は秩序を重んじる習慣があると感じています。また来日前、「バラ色の高校生活」みたいな生活をアニメの中でよく見て、日本人は毎日こういう生活を送っているのかと憧れていたのですが、実際に来たらちょっと違うなと(笑)。やはり現実にないものこそアニメや芸術にする必要があるのだと思いました。

イネサ:アルメニアの大学の日本学科の先生たちから日本の情報は聞いていましたので、日本での生活に戸惑うことはありませんでしたし、日本語が話せたこともあり、わからないことがあったときは人に話しかけて聞くことにしていました。また、学部4年生の時に北海道大学に1年間留学したことがあり、日本政府(文部科学省)奨学金の「日本語・日本文化研修留学生」という国費プログラムで全て日本語中心の科目を履修していました。その時の経験が非常に役に立ちましたし、今回の長期留学への心の準備にもなりました。

一橋大学で学んだ感想をお聞かせください。

陳:一橋大学は5学部合わせて約4000人と学生数が少ないので、ゼミでも普段の授業でも教員との距離が近く、個人指導を受けられる点が魅力です。また、スケジュールが決められている中国の大学とは異なり学部間の垣根が低く、経済学部の学生でも他学部の科目が選べることに新鮮な驚きがありました。一緒に学ぶ日本の学生も明確な目標を持っている優秀な方が多い印象です。また、一橋大学の経済学部の授業は実践的であると強く感じます。1年次に履修した統計学入門担当の山本庸平先生をはじめ、金融機関や政府などでの実務経験がある先生もいます。経済学はもちろん理論が大切ですが、それを活用できる力が必要なのだと思います。また日本語の授業を担当されている庵功雄先生をはじめ、先生方がとても親切で、少人数にもかかわらず丁寧に教えてくださいます。授業についての質問に答えていただけることはもちろん、勉学と生活の相談にものってもらっています。

マルガリータ:大学院は議論形式の授業がとても多いのですが、一橋大学生は目標が高く、自分の意見をしっかり持っている方が多いので、展開される議論がとても興味深いです。教科書に書いてあることと現実にはギャップがありますので、議論を通してさまざまな視点を得ています。大学院では個人実習の時間がとても多く、正直つらい時もあります。特に研究は一人の戦いですので、人とのネットワークを築くことがとても大事だと感じています。いつも同期や週ゼミの西野史子先生、福祉政策の猪飼周平先生をはじめとした指導教員にサポートしていただき、とても感謝しています。

イネサ:博士課程には、指導教員と相談しやすい環境があり、安心して研究活動に取り組んでいます。しかし、相談しやすいといっても成果に対しては当然ながら厳しいです。大学の価値を決める要素の一つに研究成果があります。教員が学生たちの研究に対しては厳しく評価する一方で、学生たちが最後まで頑張れるように優しい態度で接することで高いレベルの研究が生まれるのだと思います。

マルガリータ:ちなみに私はハリー・ポッターが大好きなのですが、一橋大学のキャンパスはホグワーツ(ハリー・ポッターに登場する魔法魔術学校)と似ているので、物語の中にいるような感じです(笑)。入学して最初の3か月はコロナ禍で入国できなかったため、オンラインで日本語の授業や入門科目などを履修していました。入国後に初めて一橋大学を訪れたとき、落ち着いていてきれいなキャンパスがとても気に入りました。私は図書館でよく勉強するのですが、本に囲まれた環境が大好きです。また修士課程以上ではプライベートスペースで研究ができます。前の大学では先生たちも自分の部屋を持つことができずシェアスペースで仕事をしていましたので、一橋大学は研究環境が充実しています。

皆さんの将来の夢を教えてください。

マルガリータ:いろいろな人と関わりながら国際的な分野に力を入れていきたいです。母国から離れて全く違う国・全く違う文化の中で困っている人に対して、一橋大学で得た知識を活かしながらサポートしたいと考えています。私が就職する株式会社ニコンの売上は8割以上が海外からなので、そこで国際的なビジネスに関わりながら他の文化も学び、自身のことももっと知って、日本と海外の橋渡しの役目を果たしたいです。大きな夢としては宇宙に行ってみたいですね(笑)。私たちはたいてい目の前のことしか考えられていませんが、もっと視野を広げれば目の前では見えないことが見えてくるようになると思いますので、宇宙から地球を見てみたいです。

陳:私は大学院に進学することを考えています。学部の1年生ですので進学先はまだ決まっていないのですが、博士号の取得も視野に入れて学びたいと思います。そして将来は、人工知能やデータサイエンスなどの新しい方法を経済学と結び付けて分析・予測に用いることや、経済成長だけでは解決できない少子高齢化対策・環境経済などを学び、机上ではなく実際の経済に貢献したいです。また、日本企業が中国に進出するためには中国の文化や商習慣を知る人材が必要ですし、中国企業が日本に進出するためにも日本の事情に詳しい人材が不可欠ですから、私自身が中国と日本の両方を知り、両国の架け橋として相互交流と理解を促進し、中国の経済成長に貢献できる人材になりたいです。

イネサ:今は博士論文を書き終えることが第一ですが(笑)、私の将来の夢は、やはり一橋大学で得た知見や日本での生活経験を活かして、アルメニアと日本の関係をより強くすることです。専門的な知識も重要ですし、多文化理解も大切です。過去に教員の経験もありますので、自分の知識を他の人に伝えていくことにも興味があります。私の能力が両国の関係に役に立てば非常に嬉しいです。