究極のチームスポーツ"レガッタ"の国際交流で選手たちが触れる「グローバル」への期待

- 一橋大学端艇部(ボート部)

(『HQ』2014年春号より)

国内外を問わず、名門大学における花形スポーツの一つが「レガッタ」の名称で呼ばれるボート競技だ。その発祥の地とされるイギリスでは、オックスフォード大学とケンブリッジ大学による対抗レース「The Boat Race」が春の恒例行事として多くの人々の注目を集めるなど、大学スポーツが一つの文化として定着している。またアメリカにおいても、「アイビーリーグ」と称される伝統校の間で盛んなスポーツであり、長い歴史を持っている。

レガッタが盛んに行われるようになったのは、19世紀の初頭。「The Boat Race」の第1回が開催されたのは1829年とされ、その後イギリス国内で人気の競技となっていった。なかでも、1839年から首都ロンドンのテムズ川で開催されている伝統あるレース「ヘンレー・ロイヤル・レガッタ」は、王室がスポンサーとなった権威ある大会として知られている。この伝統と格式を備えた「ヘンレー・ロイヤル・レガッタ」に挑戦を果たそうとしているのが一橋大学の端艇部(ボート部)だ。

小西賢人さん

平木漠さん

インカレ2位という結果が生んだ新たな国際交流のチャンス

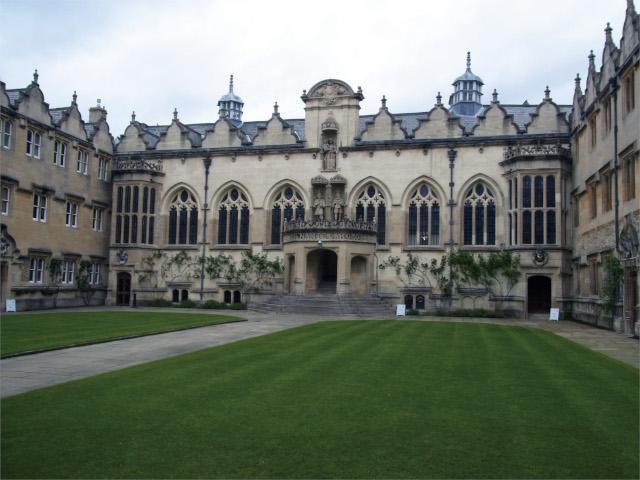

オックスフォード大学内レガッタの様子

一橋大学ボート部のスタートは、東京商業学校時代の1885(明治18)年。東京外国語学校との合併時、同校で所有していたボート1艘が移管されたことにさかのぼる。2年後の1887年には帝国大学(現・東京大学)との対抗レースも開催され、そのレースは「商東戦」という形で現在も継続して開催される伝統行事となっている。大正時代に入り、多くの学校でボート部が創設されるなか、第2回のインターカレッジ大会(全日本大学選手権)で初優勝。1938(昭和13)年に全日本選手権出場を果たした後も、戦前・戦後の大会でつねに好成績を残しながら、名門ボート部へと発展してきたのである。

長い歴史のなかで、ボート部はこれまでも数々の海外遠征を経験してきたが、近年、国際交流への取り組みがさらに活発になっている。オーストラリアのメルボルン大学への遠征・合同練習、スペインの大会への参加、そして4〜5年前からはイギリス国内の強豪校、オックスフォード大学・オリエルカレッジとの交流に至っている。オックスフォード大学・オリエルカレッジの卒業生であるジョナサン・ルイス教授(社会学研究科)からの提案をきっかけに、2012年には現地の視察も行っている。視察担当となったボート部代表幹事の小西賢人さん(経済学部3年)は、そのときの様子について次のように語っている。

「ルイス先生に仲立ちをお願いして、オックスフォード大学・オリエルカレッジを訪問しました。オリエルカレッジでは、選手たちと接するなかで、さまざまな違いを感じました。日本の選手たちは"ストイック"に練習に取り組むことが多いのですが、彼らはボートを心底"楽しんでいる"と感じました。チームワークの日本に対して、イギリスの選手たちは一人ひとりに力強さ、うまさがありました。一緒に練習することで日本の選手たちが得るものは多いと思いました」(小西さん)

その視察を経て、交流の計画を進めたが、現地での活動の時期が2013年12月になることが判明。日本と同様、寒冷な時期であると同時に日没の時間も早いことから、遠征の実施を疑問視する声が上がり、ついには計画自体が延期となってしまった。海外の選手との交流は、ボート部のレベルアップにつながることは明らかであり、選手たちにとって計画の頓挫は大きなショックだったようだ。しかし状況は、2013年8月の全日本大学選手権(インカレ)の結果によって大きく変わることになる。

「一橋大学が2位という結果を残したことによって、新たな海外交流の可能性が生まれました。大会後の報告会で、卒業生の方々から結果を高く評価していただき、何とか海外遠征を実施しようという声が先輩たちから上がったのです。そして、野村(雅彦)ヘッドコーチからヘンレー・ロイヤル・レガッタへの出場を目指そうという提案があって、具体的な準備が始まりました」(小西さん)

一度は断たれたかに思えた国際交流への道が、再び拓かれたということだ。そして現在、卒業生、ヘッドコーチらによる日本ボート協会など各方面への働きかけが実を結び、2014年6月から開催されるヘンレー・ロイヤル・レガッタへの参戦が現実味を帯びてきている。インカレ2位という成績を残した一橋大学ボート部は、日本ボート協会からの推薦をもって、レガッタの本場・イギリスで最も伝統あるレースへの参戦を果たそうとしている。

オックスフォード大学内レガッタの最終日に晩餐会に招かれた。

写真は、左からルイス教授、小西さん、鬼頭監督、野村ヘッドコーチ

オックスフォード大学・オリエルカレッジの校舎

大学から始めたレガッタで世界を目指せるよろこび

後列左から中村さん、平井さん、平木さん、前列左から長野さん、梶原さん、藤田さん

現在のボート部は、国内の大学でトップクラスの実力を有し、伝統ある商東戦でもここ数年は大きく勝ち越している。2013年のインカレで1位となった日本大学に比べて特徴的なのが、一橋大学の学生は、入学後にボート競技を始めた選手がほとんどであるという点だ。いわば"初心者"からスタートしながらも、日本代表の選考に残るほどの選手も複数在籍している。平木漠さん(社会学部3年・副将)、中村澄人さん(社会学部3年)、藤田陸さん(商学部3年・副将)、平井駿一さん(商学部2年)、長野光佑さん(商学部2年)、梶原隆誠さん(社会学部2年)の6人が23歳以下の代表一次選考に残り、シニア代表の一次選考も鎌田宜隆さん(商学部3年)が通過している。そのなかの1人である平木さんも、大学入学以前はボート競技を知らなかったと語る。

「大学でボート部はメジャーな存在ですけど、僕自身は入学するまでレガッタのことは何も知りませんでした。入部を決意した理由は、大学から始める選手でも努力次第では全日本を目指せるという魅力があったからです。実際、代表選考に残っているうちのメンバーのなかには高校時代は部活すら経験していない選手もいます。持久競技とも言えるレガッタの選手には、瞬発力をベースにした運動能力よりも、いかに努力して心肺機能や筋力を高めるか、そのための地道かつ計画的な練習態度と、勝つための戦略性が求められます。そこがこの競技の魅力なんです」(平木さん)

平木さんは、スポーツで日本一がねらえる絶好の機会だと思い、入部することを決めたということだ。そして、入部後半年で出漕した新人戦で、その競技の面白さとやりがいを実感することになる。1、2年生選手で構成されたチームは7位という結果だったが、準決勝で接戦を演じた相手チームが2位という結果を残したのだ。負けはしたものの、頂点をねらうのは不可能ではないと実感したそうだ。そして平木さんは勝つ秘訣を語る。

「選手として成長し、いい結果を残すためには、体力面の充実が不可欠です。もちろん、オールでいかに水を正確に掴むか、体重移動の際にいかに艇の推進力を維持するかといった技術面も大事です。しかし中学・高校の頃にボートを始めた選手と比べると分が悪い。技術面の不足をカバーできるのが基礎体力の強化なのです。その考えがあるからこそ、僕たちは日頃の地道なトレーニングに向き合えます。また練習方法が間違っていないことは、他大学に比べレース後半のタイムがよいことで証明されています」(平木さん)

ヘンレー・ロイヤル・レガッタに参戦できれば、日本人よりも体格で勝る外国人選手と対戦し、軽量級に近い自分たちがどこまでできるかを試すことができる。そう考える平木さんは、海外遠征に出る日を心待ちにしている。

「一橋大学ボート部は、艇庫など充実した設備、保有する艇など、卒業生や関係者の方々のサポートを得ながら、恵まれた環境で競技に打ち込めます。そのうえ、国際交流や海外遠征も計画してもらえるということは、選手として非常にありがたいことだと思います。ヘンレー・ロイヤル・レガッタへの参戦が実現すれば、自分にとって初めての海外遠征となります。調整の難しさや、国内大会への準備に影響するというリスクはあると思いますが、それを補って余りあるほど、得るものも大きいのではないかと思っています」(平木さん)

頂点を目指す平木さんの視線の先には、日本代表という目標も設定されている。海外の選手と直に触れ合える国際交流の機会は、2020年東京オリンピックの年に選手としてのピーク年齢を迎える平木さんにとって、とてつもなく大きなチャンスとなるだろう。

個性を力に変え、一つの目標を目指す究極のチームスポーツ

前出の小西さんも、海外遠征には大きな収穫があると期待している。そして、部全体を管理する立場から、選手たちからの期待の大きさも実感しているという。

「海外に行って広い視野を身につけるということは、あらゆる面で選手たちに大きなプラスになると思います。国際大会という大きな舞台を経験することで度胸もつくでしょう。また日本では出会えないような強い選手たちと戦えるということをモチベーションに、選手たちは今まで以上にハードな練習に励んでいます。ヘンレー・ロイヤル・レガッタへの出漕はもちろん、延期になってしまったオックスフォード大学・オリエルカレッジとの交流も実現させたいと思っています。約50校あるオックスフォード大学のカレッジ中でも、オリエルは強豪校ですから、定期的な交流を実現させて、ボート部のいっそうの強化につなげていきたいですね」(小西さん)

レガッタは、複数のクルーが呼吸を合わせながらゼロコンマ数秒のタイムを追求する究極のチームスポーツ。一橋大学のボート部では、一選手のファインプレーではなく、個人の努力を結集した協調性というものを重視している。個性豊かなメンバーが、それぞれに役割を把握し、一つの目標に向けてまとまり、大きな力を発揮する。そんな日本発のレガッタのスタイルが、海外遠征のなかでどのように自分たちを表現し、スポーツマンシップを示せるか。ボート部の国際交流は、そんな楽しみを感じさせてくれる取り組みではないだろうか。