フォトエッセイ

〜一橋大学の文化財と文化資源――肖像画、肖像彫刻、商品資料〜

- 言語社会研究科教授 小泉 順也

2025年7月30日 掲載

大学の歩みを静かに物語る文化財の数々

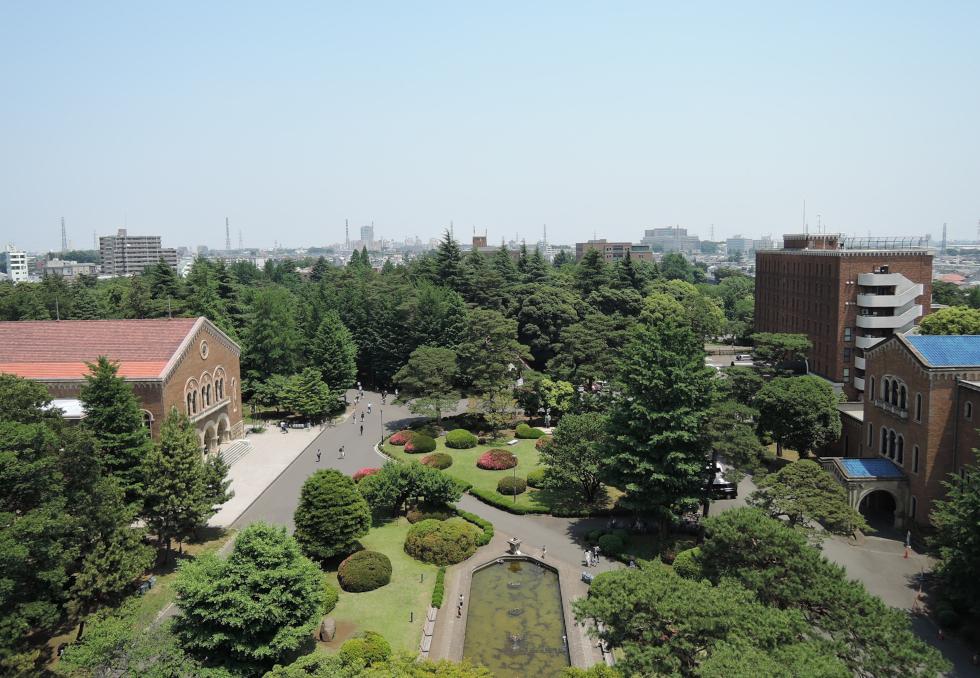

国立キャンパスの中心にそびえる時計台棟。その頂部には、ひときわ大きな時計が設置されている。かつて、ある特別な機会に恵まれ、この建物の上まで登ることがあった(図1)。この日は天候に恵まれ、東京スカイツリーや東京タワーの姿がかすかに捉えられた。眼下に広がる景色は新鮮であり、とりわけ東キャンパスが森の緑にすっかり隠れて見えないことに驚かされた。この写真は、2022年に出版された『〈言語社会〉を想像する――一橋大学言語社会研究科25年の歩み』の表紙を飾った(図2)。

(図1)一橋大学時計台棟からの眺め。東キャンパスが森の緑に覆われている様子が分かる。(撮影者:小泉順也 ※以下も断りのない場合は同様)

(図2)『〈言語社会〉を想像する』小鳥遊書房、2022年

2025年は一橋大学の創立150周年という節目の年にあたる。また、関東大震災の後に大学が現在の国立キャンパスに移転してから、まもなく100年を迎えようとしている。昭和初期、周囲の樹木がまだ若かった頃には、今の大学通りからも時計台棟がはっきりと見え、近隣住民にとっては時刻を知るための重要なランドマークであったようだ。現在では、立派に育った木々がその視界を遮るものの、歴史を感じさせる建物だけでなく、キャンパス内に点在する肖像画や肖像彫刻などの文化財が、大学の歩みを静かに物語っている。

多彩な芸術家による肖像画と肖像彫刻を収蔵・保管

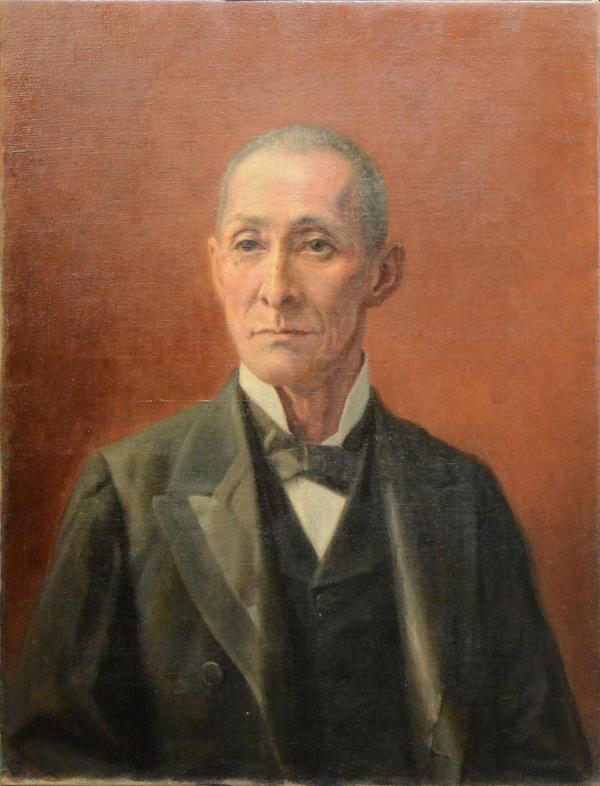

一橋大学では現在、およそ40点の肖像画が保管されており、そのうち12点が2014年以降、学内外からの支援を受けて修復されてきた。なかでも注目されるのは、大学の前身である商法講習所の初代所長・矢野二郎の肖像画である(図3)。もともとは黒田清輝による作品であったが、関東大震災で焼失してしまった。現存するものは後に再制作されたものと考えられており、今は千代田キャンパスの片隅に飾られている(図4)。

(図3)伝黒田清輝《矢野二郎》一橋大学附属図書館提供

(図4)千代田キャンパスに飾られた《矢野二郎》

このほかにも、東京美術学校(現・東京藝術大学)校長を務めた和田英作による《奈佐忠行》(図5)、2024年に故郷の栃木市美術館で回顧展が開催された清水登之の《青山衆司》(図6)、1952年に文化勲章を受章した安井曾太郎による《増地庸治郎》(図7)など、多彩な画家による作品が収蔵されている。肖像画コレクションの概要を知りたい方は、こちらの「文化資源としての一橋大学 一橋大学の肖像画─言語社会研究科教員の独白」を参照していただきたい。

(図5)和田英作《奈佐忠行》一橋大学附属図書館提供

(図6)清水登之《青山衆司》一橋大学附属図書館提供

(図7)安井曾太郎《増地庸治郎》一橋大学附属図書館提供

肖像画に加えて、大学では18点の肖像彫刻も保管されている。内訳は、銅像12点、大理石像2点、レリーフ4点であるので、銅像とまとめられないことになる。その中で来訪者の目を引くのは、兼松講堂の脇に立つ矢野二郎の銅像であろう(図8)。1931年に設置されて以来、大学の歴史を象徴する存在として、今日まで変わらずこの場所で学生たちを見守ってきた。ただし、その環境は決して穏やかであったとはいえない。四季折々の変化の中で、ときに風雪にさらされながら立ち続けてきたからである。

特に記憶に残っているのは、2014年2月8日の大雪である。この日、東京都心では10cmを超える積雪が観測され、JR中央線のダイヤも大きく乱れた。週末で人の姿がほとんどなかったキャンパスにおいて、吹雪の中にじっと立つ銅像の姿は、心に深く残る光景であった(図9)。現在、キャンパスの屋外には5点の銅像と1点のレリーフが設置されており、その配置は次の本学公式ウェブサイト「学内肖像画・銅像等コレクション配置図」から確認することができる。

(図8)堀進二《矢野二郎》ブロンズ、1931年建立

(図9)雪の日の《矢野二郎》(2014年2月8日)

重要な文化資源のコレクションである、数千点に及ぶ商品資料

筆者は西洋近代美術史を専門としつつ、博物館や美術館で勤務する専門職である学芸員の養成に関わっている。一橋大学大学院言語社会研究科は、大学院で学芸員資格取得プログラムを提供する日本で唯一の教育機関である。これらの授業は一般的に学部科目として開講されているが、本学では受講者は大学院生に限定されている。こうした事情で、学内に残る文化財を授業で取り上げる機会が多く、図書館展示室で開催される特別展示にも協力してきた。毎年11月に行われる一橋祭にあわせて、実物の肖像画を間近で眺める機会が設けられることもある。

これらの肖像画や彫刻は、大学における文化財の分かりやすい例といえる。その一方で、明確な評価や価値付けが難しい資料もまた、大学には存在する。近年では潜在的な価値を有する資料などを「文化資源」と総称し、文化資源学会という学術組織も発足している。

一橋大学における重要な文化資源のコレクションの一つが、数千点に及ぶ商品資料である。2021年まで、国立キャンパスには商品陳列室と商品標本室が設置されていた。その歴史は明治中期にさかのぼり、収集を始めてから数年で1万点を超える資料が集められたとの記録も残っている。関東大震災によりほぼすべてが失われたものの、その後も収集活動は続けられ、現在まで資料が継承されている。

2017年からは、言語社会研究科と商学研究科の共同プロジェクトとして整理事業が進められたが、2021年にすべての資料が小平国際キャンパスへ移された。現在は筆者と、科学技術史を専門とする同僚の有賀

現在、これらの商品資料に触れる機会は限られているが、将来的には何らかの形で公開されることを願っている。本稿では、かつて東本館にあった商品陳列室と商品標本室、そして現在の小平キャンパスにおける保管の様子を、短い動画で紹介している(動画1、2)。商品資料については、過去に、その歴史的経緯と現況をこちらの「一橋大学の文化資源――商品資料を通した一橋大学の商業教育史の構築に向けて」にまとめている。

大学には、目を凝らせば多種多様な資料が眠っている。そこには肖像画や肖像彫刻のように文化財として明確に認識されているものだけでなく、その評価が定まっていない文化資源や、一見すると些細に思えるような資料まで含まれている。これらは、大学の長い営みの中で静かに積み重ねられてきたものであり、注意を向けなければ見過ごされてしまうかもしれない。しかし、そうした一つひとつが固有の背景や意味を帯びて、今そこに存在している。こうした視点で大学を見る人が増えれば、キャンパスという場は、これまで以上に多様で豊かな姿を現すようになるに違いない。